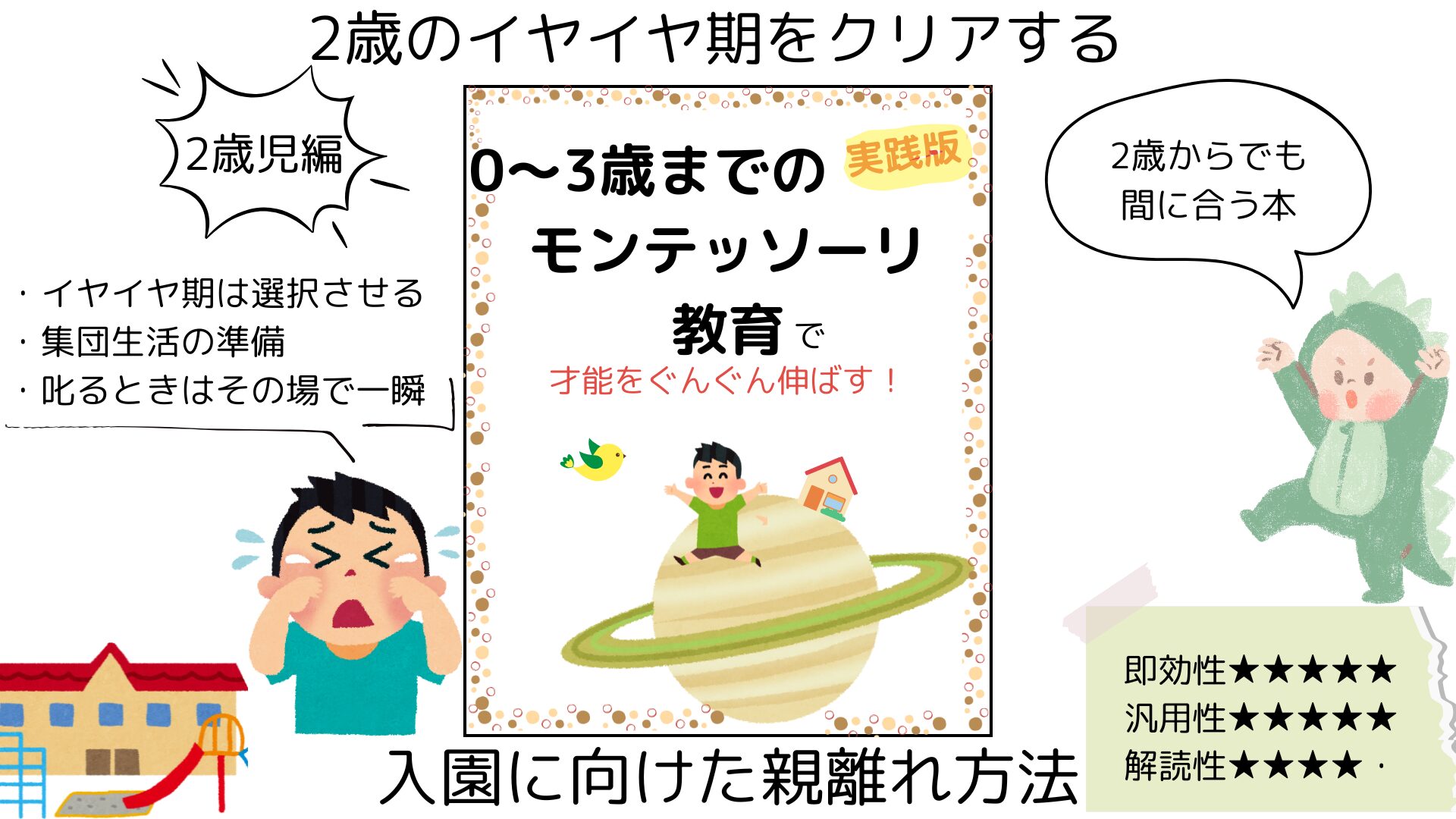

- 親として不安がある

- 2歳児の育て方を知りたい

- 子どもが2歳になる前に、知っておくべきことを学びたい

『0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!』は、これから子育てが始まる、あなたの不安を解消してくれます

- 2歳児のイヤイヤ期は、子どもに選択してもらうことで解決

- イヤイヤ期も、いつかは終わる

- 叱るときは一瞬だけ

『0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!』は、こんな人にオススメ

- 子どもの育て方を知りたい

- これからの子育てが不安

- 良い教育方法を知りたい

はじめまして。普段はメーカーで機械設計をしているベルと申します

この記事は、0~3歳の子供に最適な育て方を教えてくれる『0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!』の書評になります

本書で子どもについて知ることで、不安が解消できました

子どもは0~6歳においては、変化が大きいです

そのため、この記事も1歳ごとに、内容を分割して書いています

この記事は2歳編です

この記事を読む前に、全年齢共通の情報も書いているので、ぜひ0歳編からお読みください

この記事は、私の実体験も織り交ぜて書いてます

本の内容と違う解釈があることは、ご了承ください

そのため、この記事を読んだ後は、ご自身で本を読むことをオススメします

この記事が、皆さんの悩みを解決する一助になれば幸いです

「子どもはどのように成長していくのか?」、これを知っているかどうかで、子育ては大きく変わります。

どんな時代になっても「一人で生きていく本当の力」を、自分で獲得できるように、親は見守ろう。そして、一人でできるように手伝ってあげよう。

これが、モンテッソーリ教育の子育てです。

0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

2~3歳期に親がやるべきこと

子どもの「イヤイヤ期」でもある、2~3歳で、親がやるべきことは次の3つ

- じっくり見守る

- ルーティンを尊重する

- 気持ちを代弁する

順番に解説していきます

2歳児がいる家庭を穏やかな雰囲気にする最高の方法は、日常生活の何気ない場面でも、子どもに選択させることです。えらばせることで、子どもは自分の考えが尊重されていると感じることができます。”

0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

じっくり見守る

子どもが何かに集中している時、子どもが満足するまで、じっくり見守りましょう

理由は、成長するために、反復作業を繰り返す時期のため

2歳から、子どもが作業しているところを中断したら、大泣きするようになります

成長するために、自分がやりたかったことを中断されると、大人でも嫌な気持ちになりますが、子ども気持ちです

大人の都合で中断が必要なこともありますが、せかさず見守ることで、子どもの成長を促してあげましょう

助けが必要そうなら、「お手伝いしてもいい?」と聞いて、答えがYesなら、少し手伝いましょう

ルーティンを尊重する

子どもがやりたがる、”いつもと同じこと”を尊重しましょう

理由は、子どもの記憶と違うことをすると、混乱して不快になるため

大人でも、予定外のことや、聞いていない作業が突然必要になった場合、混乱して不快な気持ちになりますが、同じこと

子どもは、一瞬ですべてのことを覚えられるので、少しでも違うところがあると気づいてしまいます

順番・習慣・場所など、少しでも違いがあり、不快に感じると「いや!」と泣き出します

段取り力の成長や、親子間の信頼を深めることに繋がるので、子どものルーティンを尊重しましょう

必ずしも同じことを再現することは難しいです

しかし、親の都合でいつもと違うことをするのは、できるだけ避けましょう

例えば、急な予定変更や、大規模な模様替えは要注意

「いつもと同じだから、今日はいいじゃない」。これが、大人の言い分です。

「いつもと同じだから、絶対見たいんだ」。これが、子どもの習慣へのこだわりなのです。

0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

気持ちを代弁する

とにかくイヤイヤしている時は、子どもの気持ちを代弁してあげましょう

「何が嫌なのかちゃんと言って!」はNG

子どもは意見を言語化する力が十分ではないため、言いたいことが言えないもどかしさから、泣きだします

また、必ずしも嫌なことがあるから「いや」と言っているわけではない場合も多いです

例えば、「どこまで自分の言い分がとおるのか?試してみよう!」ということもあるそうです

大人としては、子どもの気持ちを代弁しつつも、許容できないラインがあるなら、そのラインを静かに伝えてあげましょう

子どもの気持ちを代弁するのは難しいですが、前後の流れや、周囲の状況でいつもと違うことがないか探し出しましょう

幼稚園・保育園の準備

2歳頃から、幼稚園・保育園に入るために、次の準備を始めましょう

- 親離れ・子離れ

- トイレトレーニング

- 靴・衣服の着脱

- お弁当を食べる

- お手伝いの実践

順番に解説していきます

最近はプレ幼稚園なるものがありますが、本書では不要とされています

理由は、2歳の子どもは、集団に入るのを好まない場合も多いため

集団に入れる場合、強制しないよう、注意しましょう

親離れ・子離れ

子どもが親から離れられるよう、子供がひとりの時間を、少しずつ増やしていきましょう

親と離れることは、子どもにとってショックなのは、生物学的に当然です

そのショックを軽減するためにも、最初は30分だけ、子どもをひとりにする

その後1時間、2時間と、少しずつ離れている時間を増やしていきましょう

一人にしたあと、親が必ず戻ってくることを、印象づけましょう

一方、親としても子離れも重要です

例えば、子どもと離れるときに、親が涙ぐみながら離れることは避けましょう

理由は、子どももが不安になるため

トイレトレーニング

子どもが一人でトイレできるように、次のステップを順にクリアしていきましょう

- トイレに行くことから始める

- 子どもがトイレしやすい環境を作る

- おむつを止めるか選択してもらう

- トレーニングは1日1回

順番に解説していきます

トイレに行くことから始める

まずはトイレに行くことから、始めましょう

排泄の間隔が30~60分以上ひらき、子どもが歩けるようになってから始めましょう

子どもに対して、”トイレをしたくなったら、トイレに行く”ということを印象付けるため

そのため、おむつを替えるだけでも、トイレに行くことが重要です

トイレに行くときは、子どもがトイレの前兆を見せたら、トイレに行くか聞きましょう

Yesなら、自分の意志で、自分の足でトイレに行くことにチャレンジ

仮に間に合わなくても、トイレまで行けたらほめることで、自己肯定感を高めていきましょう

おむつを替えるだけでも、トイレに行き、”立ちながら”おむつを替えることができれば大成功です

子どもがトイレしやすい環境を作る

トイレを、子どもが使いやすい環境にしましょう

例えば、次のような環境が、子どもにとっても使いやすいトイレです

- 子どもが自力で開けられるドア

- 便器の高さに合わせた踏み台がある

- 便座の穴が子どもでも座れるサイズ

- 新しいパンツをとる・汚れたパンツを入れる場所が、子どもでも使える

オマルを使う場合は、トイレの中か、近くに置きましょう

子供が自力で着脱できる服装になっているかも、あわせて確認しましょう

おむつをやめるか選択してもらう

おむつにするか、パンツに挑戦するかは、子どもに選んでもらいましょう

理由は、自分で選び、その結果成功できた、という自信をつけてもらうため

親としてはパンツを使って失敗されたら、たまったものではないかもしれませんが、挑戦したことそのものを、ほめてあげましょう

トイレだけではなく、子ども自身の自己肯定感の育成のためにも、親ではなく、子に選んでもらうことが重要です

トレーニングは1日1回

トイレトレーニングに挑戦するのは、1日1回まで

失敗したときの洗う手間を抑えるのと、そこまで焦らずに身につければよいため

数日連続して失敗する場合は、まだ早い可能性があるので、数週間後に再チャレンジしましょう

チャレンジするのは、時間のある休日にゆっくりと、楽しむ気持ちを持ちながらやりましょう

「なぜ、子どもが思いどおりに排泄できないのか?」、まずは、そこから理解してあげることが大切です。

私ども大人が普段、何も意識せずに行っている「おしっこを我慢して、自分の意志でトイレに行っておしっこをする」、ここまでのプロセスが、子どもにとってはとても複雑で、困難な行為なのです。その困難さを理解することが第一歩です。

0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

靴・衣服の着脱

幼稚園・保育園に行くための、服に着替える練習をします

最初は、低い机の上に、服をひろげて置きましょう

こどもに服の構造を理解してもらうため

ゆっくり、片腕づつ順番に袖を通してもらいましょう

片袖に服を通した後、反対側の袖に腕を通すのが、多くの子どもにとって難しいそう

そのため、はじめの方は、あなたが袖を持ち、補助してあげましょう

脱ぐときは、袖を順番に抜くことを、ゆっくりと見せてあげましょう

使う服は、腕を通しやすく、すべりの良い大き目のジャンパーなどがオススメ

お弁当を食べる

ひとりでご飯を食べるために、お弁当の食べ方を練習します

お弁当の注意点は、次の通り

- お弁当箱は昔ながらのアルミ製

- 中身は、一口サイズのおにぎり数個にウインナーのようなおかず

- フォーク付きスプーン

- ストロー一体型のワンタッチ開閉水筒

- 布製のスプーンカバー、小さめのランチョンマット、大きめのきんちゃく袋

流行りのパッキンの付いたお弁当は、2歳の子どもが自力で開けるのが難しいので注意

ゴムバンドも緩めのものにしましょう

お弁当箱の具材は、スプーンでなければ食べにくいモノは避け、フォークで食べられるおかずがオススメ

食べ方を教える時は、きんちゃく袋を開けるところから、「ごちそうさま」の後の片づけまで、ゆっくりやって見せます

道具をそろえたら、お弁当は空でもいいので、休日に自宅で楽しく練習しましょう

全部の道具には、見えるところに大きく名前を書くと、他の子のものと混じりません

お手伝いの実践

運動能力・コミュニケーション力を鍛えるために、おうちでお手伝いを実践しましょう

おうちのお手伝いを通して、身体を動かし、会話をすることで、子どもの独立心も成長していきます

手の動きや力の強弱、お礼や返事の仕方など、お手伝いを通して学んでいきます

最初は、洗濯物の手伝いからチャレンジしていくことがオススメ

やって見せる時は、話すときは動かず、動かすときは話さずを徹底しましょう

踏み台があると、お手伝いできる家事の幅も広がります

2歳は、様々なことができるようになり、自分のことを自分でしたくなる時期でもあります

その意思を尊重するために、お手伝いをしてもらうことで、子ども自身の成長にも繋がります

人間として最も大切な三要素である「二足直立歩行・手で道具を使う・言語を話す」が確立し、動きが洗練されてくるのがこの時期です。

こうして獲得した、基本的な運動能力を活かし、日常生活を送るための実践練習を始めるのに、最高なのがこの時期です。

0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

叱るときはその場で短く

子どもが悪いことをした時は、厳しく、真剣に叱りましょう

叱るのは、必ずその場、その時にしましょう

後で叱ると、子どもには何が悪かったのか、理解できません

叱られたことに、不信感も持ってしまうので、その場で叱る必要があります

子供に理屈を理解してもらうのは難しいため、親の真剣さを伝えることで、ことの重大さを理解してもらう必要があります

また、叱るときは子供のやりたかったことも汲みつつ、それでもダメなことがあるのを伝えると、受け入れてもらいやすくなります

短く真剣に叱り、その後は元に戻ることで、叱る効果を最大限に高めておきましょう

夫婦で叱るところが異なると、子どもが混乱するため、夫婦間での価値観も統一しておきましょう

わが子がこの先の人生を生きていく上で「このことだけは、どうしても伝えておかなくてはならない」「この行動だけは、今、ここで正しておかなくてはならない」といった価値観を真剣に伝えることが「叱る」ということなのです。

0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!

まとめ:2歳は子どもの意思を尊重しよう

2歳はできることが増え、”自分でやりたい”という意思も強くなるので、その意思を尊重しましょう

行動範囲も広がり、体力も増えることで、自立心も芽生えます

その自立心を活かして、自分でできることを増やしてもらう

そして、それに伴う体の使い方を教えるのが、親としてできること

幼稚園・保育園の入園も見据えて、子ども自身ができることを増やすことで、親離れを加速させましょう

ただし、子どもが悪いことをした時は、短くその場で叱ることで、生きる上で大事なことも伝えることも、親の大事な勤め

補足:鏡で自立を促進する

鏡を使って、子ども自身を客観視してもらうことで、自立を促すことができます

自分の状態を見てもらうことで、身だしなみに気づくことができるため

鏡を見てみるか聞いてみましょう

他にも、次のことを0~6歳で身につけることができれば、子どもの一生の財産になりますので、ぜひ挑戦していきましょう

- 起床:毎日決まった時間にめざましをセットし、鳴ったら止めて起きる

- 朝食:家族一緒に、食事中はテレビ・スマホ禁止など、ルールを決める

- トイレ:決まった時間にトイレに行く

- 着替え:平日の朝に、時間に間に合うようにで着替える

- お風呂:夕食前か後か決めて、一緒に入ることで、コミュニケーションをたくさんとり有意義な時間を作る

- 就寝:寝るまでのルーティンを定め、決まった時間に寝る

特に、トイレは身につけてもらえれば、人生の充実度が上がります

私は、不定期のため、一時期かなり悩んでいました…

また、睡眠については心の安定につながるため、重点的にチャレンジしてもらいましょう

できたときは、子ども扱いしてほめるのではなく、対等な人間として感謝を伝えましょう

対等に思われていると子供が感じると、自信を持ち、自立するためのチャレンジに果敢に取り組むようになります