- スマホをダラダラ見るのをやめたい

- 集中できない理由がわからない

- 本当にやりたいことに集中したい

世界的ベストセラー『スマホ脳』は、あなたが集中できない理由を教えてくれます

- ダラダラするのは、スマホが人の注意を惹くよう作られているから

- スマホから離れるには、運動時間を増やす

- 集中するには、スマホを別室に置くしかない

はじめまして。普段はメーカーで機械設計をしているベルと申します

この記事は、スマホの危険性を訴えた世界的ベストセラー『スマホ脳』の書評になります

スマホが人類にとっていかに超技術で、扱いきれない代物か、めちゃくちゃ理解させられます

この記事は、私の実体験も織り交ぜて書いてます

本の内容と違う解釈があることは、ご了承ください

このため、この記事を読んだ後は、ご自身で本を読むことをオススメします

この記事が、皆さんの悩みを解決する一助になれば幸いです

スマホは私たちの最新のドラッグである

スマホ脳

スマホから離れることで集中できる

スマホと距離をとることで、あなた本来の集中力を取り戻すことができます

理由は、スマホがそばにあるだけで、集中力を奪うため

具体的には、次の3つが大きな理由です

- スマホは依存するように作られている

- マルチタスクを強制させる

- 睡眠不足になる

最たるものがSNSで、例えば”人の脳は悪い噂を知りたがる”心理を利用しています

さらにタチが悪いのが、他人の投稿をみて、自分と比較して自己肯定感まで下がること

他にも人の心理を利用したシステムを採用しており、もはやスマホがそこにあるだけで、あなたから集中力を奪う機械になっています

もちろん、ユーザーの幸福度が上がる研究結果もあります

精神状態が悪くなる使い方は、他人の投稿を見るだけ、のような使い方の場合

投稿したり、あくまでもコミュニケーション手段として使うと、良い影響を受ける

また、他人と比較しがちな方や、その傾向が強い思春期の子が使うと、幸福度は著しく落ちる

SNSほどメッセージを伝えるために効果的な方法はない。学生寮のプロジェクトから始まったフェイスブックが15年で全世界の広告マーケットを掌握した理由はこれだ。あなたの注目を引く戦いに勝利し、宝箱の蓋は開きっぱなしの状態。2019年のフェイスブックの時価総額は、スウェーデン国内総生産の5分の4に相当する額だ。

スマホ脳

それでは、スマホが集中力を奪う具体的な理由3つを、順番に解説していきます

スマホは依存するように作られている

スマホは、人が依存しやすいように設計されています

その理由は、SNSを運営している企業が広告を売るために、私たちの時間を奪いたいため

この企業努力の結果、一日に2600回以上、平均して10分に1回、スマホに触ることがわかっています

依存させるために、パチンコなどで組み込まれている、人がハマる要素もたくさんプログラムされています

結果として、スマホがそばにあるだけで、私たちから集中力を奪っていきます

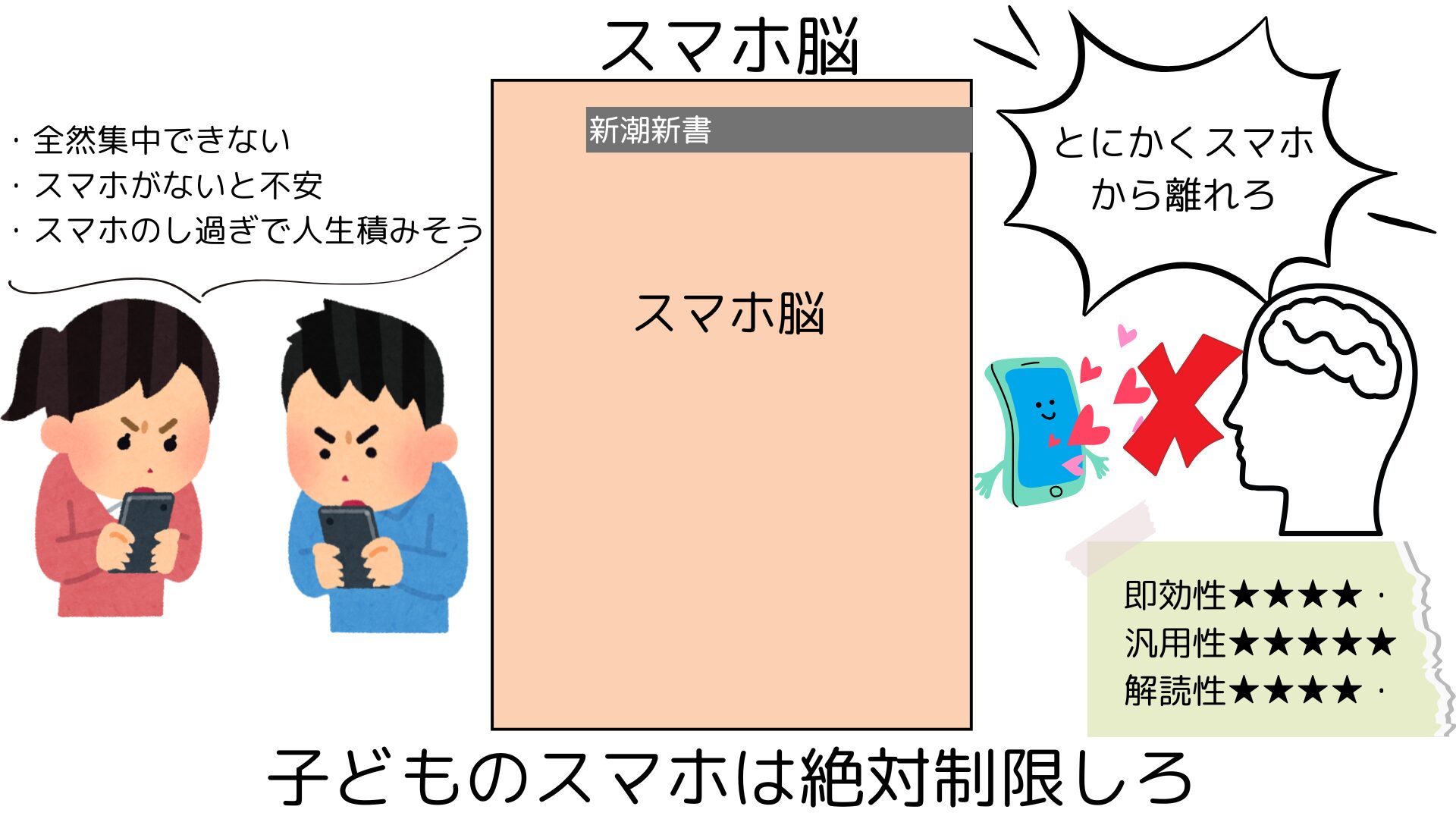

子どものスマホは絶対制限させる

子どもにスマホを与えるならば、絶対に制限させましょう

なぜなら、子どもは脳の”我慢”する部分が未発達のため

例えば、ポテトチップが身体に悪いことを知っていても、子どもは一袋食べきります

一方、「ご飯もあるし、太るから控えよう」と考える脳は、25〜30歳になるまで発達しません

ポテトチップをスマホに置き換えても、同じことが起こります

そのため、抜け出せないスマホ依存を避けるには、子どものうちは、強制的にスマホを制限する必要があります

若者の方が、依存しやすいのも一つの要因

アルコールが年齢制限されているのと同じです

小児科医の専門誌『Pediatrics(小児科学)』も、普通に遊ぶ代わりにタブレット端末やスマホを長時間使っている子供は、のちのち算数や理論科目を学ぶために必要な運動技能を習得できないと警告している。

子供、特に1歳半未満の子供は、タブレット端末やスマホ使用を制限すべきだ、と。私に言わせれば「1歳半未満」という年齢設定自体バカバカしい。

スマホ脳

スマホはマルチタスクを強制させる

スマホはそばにあるだけで、人にマルチタスクさせ、集中力を低下させます

マルチタスクを引き起こす原因は、スマホが様々な機能を持ち、人を依存させる仕組みを備えたため

例えば、スマホがポケットにあるだけで、集中力が低下することがわかっています

これは、ポケットにあるスマホを「使わない」という意思を誘発するため

これにより、集中力の低下だけではなく、ワーキングメモリも奪うことで、頭の回転も遅くされています

試験がある勉強のような作業において、集中力は必要不可欠

にもかかわらず、スマホが当たり前にある現代では、”集中して作業する”ことが困難になっています

人はそもそもマルチタスクができません

それでもマルチタスクしてしまうのは、その方が生存確率が高い時代があったため

生存確率を上げるマルチタスクが、”スマホを使うだけで実現できる”と知ってしまったため、脳がスマホを使うことを拒否できないのです

では、なぜ私たちは知識を身につけなくてはいけないのだろうか。スマホにグーグルやウィキペディアが入っているのに。確かに、電話番号くらいなら問題ない。だが、あらゆる知識をグーグルで代用することは当然できない。人間には知識が必要なのだ。社会とつながり、批判的な問いかけをし、情報の精確さを精査するために。情報を作業記憶から長期記憶へと移動するための固定化は、「元データ」を脳のRAM(ランダム・アクセス・メモリ)からハードディスクに移すだけの作業ではない。情報をその人の個人的体験と融合させ、私たちが「知識」と呼ぶものを構築するのだ。”

スマホ脳

睡眠不足になる

スマホの使い過ぎで、睡眠不足になり、集中力が低下します

一般的に、画面を持つ機械のうち、スマホをそばに置いて眠るのが、もっとも睡眠時間が少ないことがわかっています

スマホがそばにあっても眠れるかどうかは、人によります

しかし、睡眠に少しでも悩みがある人は、スマホを離れたところに置いて眠るのが、集中力回復の効果があります

睡眠不足を避けるためにも、スマホを別室に置く

難しければ、画面の明るさを最低にして、目から36センチ離してみることで、睡眠不足を解消しやすくなります

36センチは、成人男性ならば肘から手のひらまでの距離になります

睡眠時間が減り、座っている時間が増えた。そういうことは全部、 脳にしてみれば未知の世界なのだ。これがどういう結果を引き起こすのか-この本は、それに答えようとした結果だ。

スマホ脳

スマホと距離をおくには仕組み化

スマホに脳を振り回されないためには、次の仕組みを取り入れましょう

一般ルール

- スマホでなくてもいい機能は、スマホを使わない

- 毎日1~2時間スマホから離れる

- 通知はすべてオフ・画面はモノクロにする

- 仕事中はスマホを別室に置く

子供・若者ルール

- 教室はスマホ禁止

- スマホは1日2時間まで(8歳未満なら1時間まで)

- 寝るときはスマホは別室に置く

- SNSは交流したい人だけフォローする

大人は子どもの手本になるため、一緒にスマホの時間を制限しましょう

人類は生存のために、脳の構造を変えてきました

しかし、”スマホに振り回されないような進化はできないと考えられる”と本書で述べられています

理由は、デジタルの進化が早すぎるため

スマホと脳に関する研究が追い付いていないため、現時点では断定できないそう

ただ、人類の進化は、あくまでも生存に関わることのみ

スマホへの依存が、生存を左右しない点から、スマホに適応するような進化は遂げないとされています

一方で、脳はスマホに依存することで退化する可能性は出てきています

例えば、「スマホで調べればわかるから、記憶しない」となると、記憶力が低下します

それを避けるためにも、上記のルールを守ることで、脳の退化を予防できます

運動時間を増やすとスマホと距離ができる

運動することで、スマホと離れる時間を増やすことができます

物理的に使うことが難しくなるため

また、勉強の効率という観点においては、授業前に6分間の体操でも、効果があります

運動の種類は、散歩から筋トレまで、あらゆる種目で、知的能力の改善に効果があることがわかっています

運動に分類されるモノから、好きになれそうな運動を探して、積極的に取り入れることで、集中力を取り戻すことができます

理想は週に2時間以上、運動習慣を取り入れましょう

身体を動かすと心が健康になるというのは、ただの始まりに過ぎない。基本的にすべての知的能力が、運動によって機能を向上させるのだ。集中できるようになるし、記憶力が高まり、ストレスにも強くなる。

スマホ脳

まとめ:スマホと距離を置いて集中力を取り戻そう

集中力を取り戻すために、スマホから距離を取る方法は次の通り

- スマホは別室に置く

- 通知は切る

- 1週間に2時間以上、運動とみなせることを取り入れる

あなたの本当にやりたいことを実現したいならば、スマホとは距離を置きましょう

スマホはあなたから、集中力だけではなく、睡眠や運動、脳力まで奪っていきます

運動のような、スマホから距離を取れるような、習慣を身につけましょう

『スマホ脳』を読むことで、自分本来の力を取り戻してみてはいかがでしょうか

『スマホ脳』を読むと、子どもにスマホを持たせるのも、ためらうようになれます

子どもをあやすのに頼りがちですが、スマホの怖さを知ることで、スマホに頼る機会を減らすことができます